【永远的怀念】我们心中的曲六乙先生

时间: 2024-03-12 16:18:14 浏览: 14908

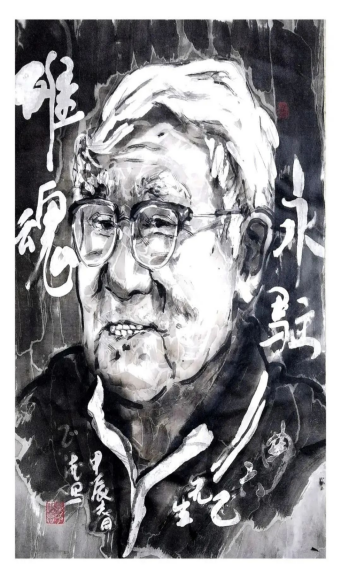

国画《傩魂永驻》

作者:马正德(甘肃省工艺美术大师、中国傩戏学研究会会员)

2024年3月3日上午11时,著名学者、戏剧理论家、中国傩戏学研究会创始会长曲六乙先生永远离开了我们,享年94岁。曲老生前友好和学界同仁纷纷撰文寄托哀思。其中,在3月5日上午举行的追悼会上,中国傩戏学研究会名誉会长刘祯研究员致悼词《守望民族民间艺术,开拓戏剧研究新视野——悼念一代戏剧理论大家曲六乙先生》,深情追忆了曲老扎根民间、不懈进取的一生。中国傩戏学研究会顾问麻国钧教授撰写悼念文章《痛悼六乙先生》,致敬曲老开创中国傩戏学研究的真诚与坚守,以及他对求“真学问”,做“真人”的一生笃行。今“中国傩戏学”公众号先行推送这两篇文章,作为对曲老的纪念。

曲老留给后人的学术成果光辉而厚重,他的人格魅力和精神力量,必将感召着一代代傩戏学研究者传承守望,开拓奋进!

守望民族民间艺术,开拓戏剧研究新视野

——悼念一代戏剧理论大家曲六乙先生

刘 祯 ∣ 文

今天我们怀着沉痛的心情,来到这里,送别一代戏剧理论大家、我们敬爱的曲老六乙先生。天确有情,在这惜雨如金的初春,淅沥不已,也似在表达着对曲老离去的不舍和哀思。还记得先生90高寿时,研究会同仁与曲老相聚时的欢快,大家为他献上祝福,表达对他的敬意,他为每位同事精心准备了一枚小巧的傩面具。因为疫情,出于对先生健康的考虑,那几年少了见面,多了牵挂。包括疫情期间完成的新一届会员代表大会和领导班子的组成,都得到先生的大力支持。记得去年9月10日,我们几位去昌平康复医院探望先生,他躺在病床上,鼻腔插着吸管,但头脑清醒,心情也好,听到研究会工作的汇报,他兴趣盎然,听得非常仔细。仅仅过去不到半年,人们还沉浸于龙年吉祥喜庆的氛围、甲辰春意渐浓,我们还想着再去给曲老汇报研究会的工作时,他却永远地离开了我们,这是我们所不能承受的精神之痛!

曲老生前一直任职于中国戏剧家协会,先后曾担任中国戏剧出版社副总编辑、中国戏剧家协会研究室主任、《中国戏剧年鉴》主编、中国剧协艺委会副主任等职。是文化部国家非物质文化遗产保护专家委员会委员、中国申报世界非物质文化遗产专家委员会委员。当代戏曲理论研究,曲先生涉足领域甚广,几十年间发表文章、出版著作颇丰,甚获好评,为当代戏曲发展和理论建设做出了重要贡献。

他是中国傩戏学研究会创始会长,1988年经先生与同道的努力,成立了中国傩戏学研究会。傩戏傩文化研究对象在民间,属于形而下艺术,过去鲜为学者关注,所以研究实属不易。这种艰难,三十年后在他为《祭祀与戏剧集》所撰写的序言亦曾回忆,是“几多泥沼,几多烟尘”,他深入民间,跋涉于穷乡僻壤,掌握了大量一手资料,终于开辟了戏曲研究、民间文化研究新的天地。三十多年过去了,傩戏研究蒸蒸日上,傩戏研究队伍发展壮大,国内,包括在海外都引起广泛的关注,成为跨越世纪的人文显学。从列入国家级非遗名录的数量,也可以看出傩戏傩文化研究所取得的成就,这显然与曲老三十多年辛勤而默默的耕耘密不可分。我是研究会曲老的继任者,曲老的品质和为人,他的学术奉献和孜孜不倦,对我们后学的言传身教至为深远,它奠定了中国傩戏学研究会的优良作风和传统。他是研究会和戏曲界的一面旗帜!

少数民族戏剧研究是先生诸多学术研究中的又一大亮点,他曾多年担任中国少数民族戏剧学会副会长、顾问,走遍了广大的少数民族地区,怀着对少数民族文化、戏剧的挚爱之情,关心、扶持和钻研少数民族戏剧文化,众多少数民族戏剧是中华戏剧百花园中绚丽的奇葩。各少数民族戏剧人才的成长,各少数民族戏剧的走向成熟,也都浸染了曲先生的辛勤汗水。他之着迷少数民族戏剧,始于20世纪60年代之初在昆明观摩云南省兄弟民族(那时还不叫少数民族)戏剧会演,从此滋生了“少数民族戏剧情结”(曲老原话),由此,他也认识到,“在政治上、经济上实现民族平等之后,文化上的平等便凸显重要。对少数民族文化包括戏剧文化的尊重和认同,会增强其自尊心和自豪感。我以为,在这个深厚的文化心理积淀基础上的民族平等才最为牢固。”(《中国少数民族戏剧通史·后记》)出于这样一种责任,他开始准备文献,亲赴边疆地区考察,准备编纂《中国少数民族戏剧通史》。对这部煌煌130万字的大作大家并不陌生,他是曲老于2003年用了10年功夫编纂完成的国家社会科学艺术学重点课题,还得到国家出版基金的资助。曲老的写作始于73岁,止于83岁,那时他还患有严重的青光眼和白内障双重眼疾,后来左眼到了失明的地步。曲老说“编纂工作用了10年,而资料的储备却用了半个世纪”,我们还要说,这部《通史》的完成“填补了近百年中国戏剧史著缺失少数民族戏剧包括少数民族傩戏的空白”。

回忆陆续逝去的战友,曲老曾引用古人云“其人已逝,其著弥新”,此时此刻我想续说的是“来者日新,其道漫长”!让我们怀着虔诚、热爱之心,接续曲老的学术精神,让民族文化艺术在新世纪进一步发扬光大!

曲老千古,傩魂永驻!

2024年3月5日

痛悼六乙先生

麻国钧 ∣ 文

1988年,在中国历史上可能是平凡的一年,然而对于中国傩戏傩文化的研究而言,却是开创性的一年,值得纪念的一年,这一年中国傩戏学研究会宣布成立。如果说,现今的傩戏傩文化研究是一片汪洋,那么1988年虽然算不上是最初研究的源头,却也是聚集各路涓涓细流,汇集而成的一泓湖水。这一泓湖水,既有上源,更有下流。上流,由于政治的、思想的、文化的方方面面的阻力、障碍、诋毁、打压,早就断断续续;这下流之水,却冲破重重阻碍,以其不可抵挡之势,奔流而下。在其流淌的过程中,不断地吸纳,不断扩容而成大江大河,终而汇入民族传统文化的汪洋大海之中。当此之时,汇于其中的任何一滴水,便不再忧虑,不再悲伤,不再惧怕在烈日的烘烤之下被蒸发得无影无踪;学会中的任何一员,以及任何一项研究成果都是这其中的一滴水,每一滴水既充实了这汪洋,也在汪洋中得以滋养。而开凿那最初一小泓湖水的,便是曲六乙先生。

私下里,我们戏称曲六乙先生为“六乙真人”。背地里给先生起“绰号”,真大不敬也,亦大敬也。

“真人”者,人真也。六乙先生为人求真,从无虚假。

“真人”者,人之真诚也。六乙先生向来以真心待人,善待人人,提携后辈,不遗余力。先生以这种精神,团结人,聚拢人,以致经历了30余年风雨考验的中国傩戏学研究会得以发展与壮大,与先生的为人大有关系。中国傩戏学研究会成立于1988年,越两年,我入会,屈指数来已越36年。数十年来,亲眼见证了过往的一切,亲身经历了磕磕绊绊,尤其在前半期,全社会的气候、学术氛围与当下不可同日而语。当是时也,靠什么来聚拢人气?在绝大多数人尚以“迷信”看待傩戏、傩文化的时候,靠什么维系学术研究的正常进行?比起其他研究领域,傩戏、傩文化研究最近乎戏曲研究,二者的紧密程度,几乎难分轩轾。然而即便是戏曲研究者的心中,仍有“傩,不过是‘装神弄鬼’”的浅薄认知。在这样的整体氛围中,傩戏学研究会怎能扛得住?没有对傩戏、傩文化清晰的认知,没有对祖国传统文化孩童般的纯真热爱,没有擅于团结一切人、真诚地对待所有同仁的精神,甚至没有一种包容一切人、包容所有不同观点的大海一样的胸怀,可能吗?在他处,必定困难重重,而在傩戏学研究会则不是问题,因为我们有“六乙真人”,我们有“六乙真人”的真诚与坚守!

“真人”者,学问认真也。先生的著作虽不及“等身”,却堪称海量,在古典戏曲、少数民族戏剧、祭祀仪式剧、戏剧美学、戏剧批评等诸多方面,无不成果累累,既言必详,既论必深。先生学问之广博,我辈难以望其项背。即便在老迈之年,先生依然孜孜敏求,抗多年之眼疾,挑灯而夜战,终以百万余言之《中国少数民族戏剧通史》,问鼎中国少数民族戏剧研究领域之峰巅,此种断后之气势,令人难以再继少数民族戏剧“通史”之述。先生之言,必旁征博引,贯通古今,书斋研读与田野作业并举,探源溯流,今古互证。先生乃饱学之人,仍不齿于下问。一资料,一掌故、一文、一图,必反复推敲,一丝不苟,一时记忆不清,必多方询问以凿实,从无敷衍,绝不放过。先生治学严谨的精神,令人钦佩!固然,这是任何一位学人必备的治学精神,但是不要忘记,六乙先生是在戴着高度眼镜,再用高度放大镜才能看清字迹的情况下进行研究并写作的,难矣哉!古语有云:不登东山,无以小鲁;不登泰山,无以小天下。先生登泰山之巅,俯瞰群小,把傩戏、傩文化融于中华戏剧大群之中,确立其在浩瀚的古典戏剧群蜂中的峰位。难矣哉!难矣哉!吾辈无以望其项背也!

“真人”者,不但人“真”,道亦真。这里所谓“道”,指傩戏史论之道,是六乙先生在傩戏、傩文化研究中所建立起来的学问之道;此处所谓“真”,是傩戏学界在六乙先生带领下所取得的真学问。

30余年来,傩戏学研究会从不做空学问,在数十次国际、国内研讨会上,绝不仅限于坐而论道,而是把观摩具有代表性的傩仪、傩戏作为会议的主要部分,把傩文化的活体化石,呈献在每位与会者面前。这是一种奉送,更是一种提醒与引导,提醒人们切切不要忘记那些虽然现存的,却很古老的文化,它们可能解开种种学术之锁;先生引导我们从书斋走向田野,提醒我们读书不是唯一的治学之径,读万卷书与行万里路的结合才是正途,尤其是傩戏、傩文化研究与传统戏曲研究这些领域,更是如此。

六乙先生以其浩大的视角,俯瞰全国东南西北各地、各族群之形态不一的傩文化现象,进而将其整合起来,终而简化为几个种类:宫廷的、民间的、寺院的、军中的,而名之为宫廷傩、民间傩、寺院傩、军傩。复杂问题简单化之后,便把条理不清、错综复杂,甚至见头不见尾、见鳞不见爪、见微不见著、见今不见古等上下数千年,纵横几万里的傩文化,像日常菜蔬一样摆在面前,一目了然。

从目前看,这似乎没什么,但是事实并非如此。当古老的傩文化突然出现在今人眼目的时候,是新鲜的。这所谓的“新鲜”,不是事物本身新鲜,而是对初见者而言是新鲜的。虽然我们长期以来在田野作业,但是却很少把双脚踏入偏僻村寨的泥土之中,所以此前的所谓“田野”依然有限。而傩文化恰恰存在于那些很少有人踏入的地域,傩文化之长流不息,也恰恰是在这些村寨的泥土中得到其生命的延续,没有被“文明”的演进而荡涤殆尽。

何以如此?这是一个值得深思的问题。

六乙先生自始至终秉承在泥土中挖掘珍宝的信念,走南闯北,上山下乡,所获极夥。缘乎此,他才获得了发言权;缘乎此,我们才相信他的发言与认知,也才认可他的判断与结论。

六乙先生之于傩戏傩文化领域,犹如王国维先生之于戏曲研究领域,开创之功,必须充分肯定。虽然,个别观点并非没有可以再加探讨、再加争鸣、再加完善之处,但是整体学术框架依然合理地存在着,这种存续状态可能还要持续下去。正如王国维先生在百年之前所开创的戏曲学领域那样,后人尽管在许多方面都有突破,研究成果累累,但是我们依然在静安先生画出的圈圈里,翻跟斗,打把式,连续小翻之后,抬头而望,却仍在如来佛掌心之中!王国维的局限,不能动摇其丰功伟绩。同样,六乙先生的整体研究成果也难以突破,真的要逾越,非要拿出浑身解数不可。

在中国傩戏学研究会成立36年的今天,我们每一位与此相关的学术研究者,无不以“六乙真人”为骄傲;每一位傩戏学研究会的成员,无不以有此良师益友而自豪。

我们每一位后继者,如何继承以六乙先生为首的一大批老学者开创的一片天地,继续走好未来的研究之路呢?为人,是第一要事;做“真人”,也是要事;作“真学问”,更是要事。

六乙先生曾经是我硕士学位的答辩老师。在此,我以一个学生的身份,向“六乙真人”敬礼!

如今,我们望着先生远去的身影,遥望他一步一回头,五步一转身,十步一停留……虽然天堂的大门已为其敞开,尽管王母娘娘已命瑶池管弦天团在南天门等候,天籁之音袅袅,五色之云飘飘;五色云朵中,文殊、普贤乘仙车在侯,十八罗汉列队相迎,六乙先生却依然一步一回头,五步一转身,十步一停留……

请行,请行,曲先生。

安息吧!六乙真人。

晚学:麻国钧

甲辰·龙·正月二八日

于京师什刹海畔 惜宝刀斋

转载:中国傩戏学研究会官方微信公众号